ふるさと納税が人気になったきっかけは故郷の応援だけじゃない?

そもそもふるさと納税とはどんな制度なのでしょうか?

ふるさと納税は、自分の生まれた故郷や応援・支援したい自治体に対して「納税」という形で「寄付」を行える制度です。寄付を行うとその合計金額から2,000円を引いた金額が、住民税の減税(控除)や所得税の還付(払い戻し)を受けられます。

そしてふるさと納税のもう一つの魅力は、寄付をしたお礼として、地域の特産品(返礼品)がもらえることです。多くの人が「お礼の品がもらえるから」という理由でふるさと納税を利用しています。

豪華な返礼品が人気の一因になってます。また食料品や日用品など家計を助ける返礼品も多く提供されています。控除限度額まで複数の自治体に寄付が可能です。

ふるさと納税が人気になったきっかけは、2011年3月11日に起きた東日本大震災を契機に、被災地支援の新しい形としてふるさと納税の利用が広まりました。これにより、故郷だけでなく応援したい自治体への寄付という傾向が強まりました。

ふるさと納税は難しいと考えてる人にも基本的な仕組みを理解すれば、誰でも始められます。

以下、ふるさと納税の基本と初心者でも失敗しないポイントをまとめました。

ふるさと納税の基本

ふるさと納税は、実質2,000円の負担で応援したい自治体に寄付ができる制度です。寄付額から2,000円を引いた金額が、所得税と住民税から控除されます。さらに、寄付した自治体から返礼品が贈られるという魅力もあります。

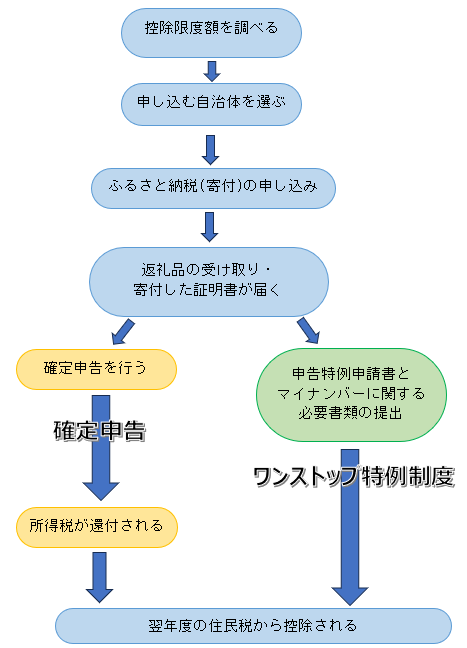

ふるさと納税の始め方のステップ

STEP1. 控除上限額の確認

自分の年収や家族構成に基づいて控除上限額を確認します。源泉徴収票や前年の確定申告書を参考に今年の年収の概算を知ることができます。

ふるさと納税サイトからシュミレーションができ、実質2,000円の自己負担で寄附できる金額がわかります。

STEP2.寄附先の選択

応援したい地域や希望する返礼品を基準に、寄附先の自治体を選びます。多くのサイトでは、地域の特産品や体験型のサービスなど、様々な返礼品が用意されています。

STEP3.寄附の申し込み

選んだ自治体に対して寄附を申し込みます。各自治体から直接、寄付金申込書を取得して申し込む方法、または各種ふるさと納税のサイトからインターネット経由で申し込む方法があります。

クレジットカードや電子決済サービス、銀行振込など、様々な支払い方法が利用できます。

STEP4.寄付受領書の受け取り、税金の控除手続き

寄附後、自治体からお礼として返礼品と寄付金受領証明書が送られてきます。

証明書を使って期日内に税額控除の申請をします。

寄附後の税金控除には、以下の2つの方法があります

ワンストップ特例制度:

・確定申告が不要な給与所得者で、寄附先が5自治体以内の場合に利用可能

・各自治体に申請書と本人証明書類を提出

・翌年の住民税から全額控除される

確定申告:

・ふるさと納税以外の確定申告が必要な方や、寄附先が6自治体以上の場合に必要

・翌年の3月15日までに税務署に確定申告書類と寄附金受領証明書を提出

・所得税の還付と住民税の控除が適用される

ふるさと納税は年間を通していつでも行うことができ、複数回の寄附も可能です。税金控除の適用は通常、寄附を行った翌年の6月以降となります。

ワンストップ特例制度を利用する場合は、寄付をした翌年の1月10日までに申請手続きを済ませる必要があります。

まとめ

税金の控除と聞くと難しいと考えてしまう人もいますが、今は携帯電話からでも申し込めるのですぐ簡単にできます。実はわたしもその一人で、制度が複雑とか税控除はどうすればいいの?って頭を悩ませてました。ですが、2015年に導入された「ワンストップ特例制度」のおかげで確定申告の手間を省けることがふるさと納税を行う一番の決め手でした。

今では生活必需品やちょっと豪華な食品を頼んだりして楽しんでます。

ふるさと納税の利用者は年々増加し、2024年度には全国で約1,000万人が控除を適用しています。

制度の改正が続きますが、税控除や返礼品のメリットに加え、地域支援の意義も相まって、ふるさと納税の人気が継続していくと思います。